지난 글에서는 AI와 클라우드의 변화가 MSP에게 어떤 위기이자 기회를 던져주는지 이야기했다. 그렇다면, MSP는 어떻게 바뀌어야 하는가?

5. MSP의 근본은 'Gate Keeper'

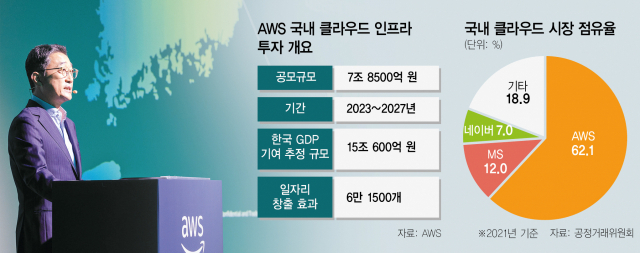

과거에는 MSP가 고객과 CSP(예: AWS, Azure, GCP) 사이에서 계약·가격·서비스 조건을 대신 해석해주며 일종의 비즈니스 Gate Keeper 역할을 수행했다. 고객은 클라우드 사용에 익숙하지 않았고, CSP도 고객에게 기술적 복잡성을 감당하기 어려웠기에 MSP가 유용한 중개 지점이었기 때문이다.

5.1. AI 시대의 환경변화

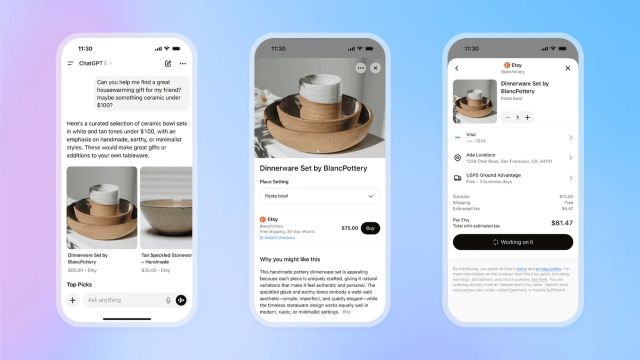

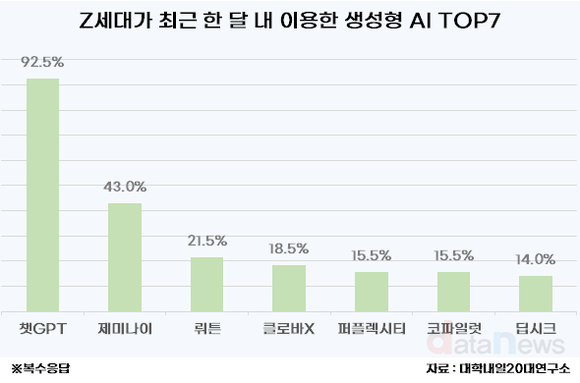

하지만 이제는 상황이 완전히 달라졌다. 클라우드는 인터페이스가 간소화되었고, AI는 API만 있으면 누구나 사용할 수 있는 도구가 됐다. 이미 많은 기업들이 OpenAI나 Claude API를 직접 붙이고, SaaS 기반의 챗봇이나 문서 자동화 도구를 자유롭게 도입하고 있다.

이제 고객은 MSP에게 “AI 좀 써보고 싶은데 알려주세요”라고 묻지 않는다. 오히려 “MSP 없이도 우리는 시작할 수 있다”는 생각이 일반화되어 있다. 따라서 MSP는 기존 역할에 머무를 수 없으며, Gate Keeper로서의 존재 이유 자체가 달라져야 한다.

5.2. 고객의 니즈

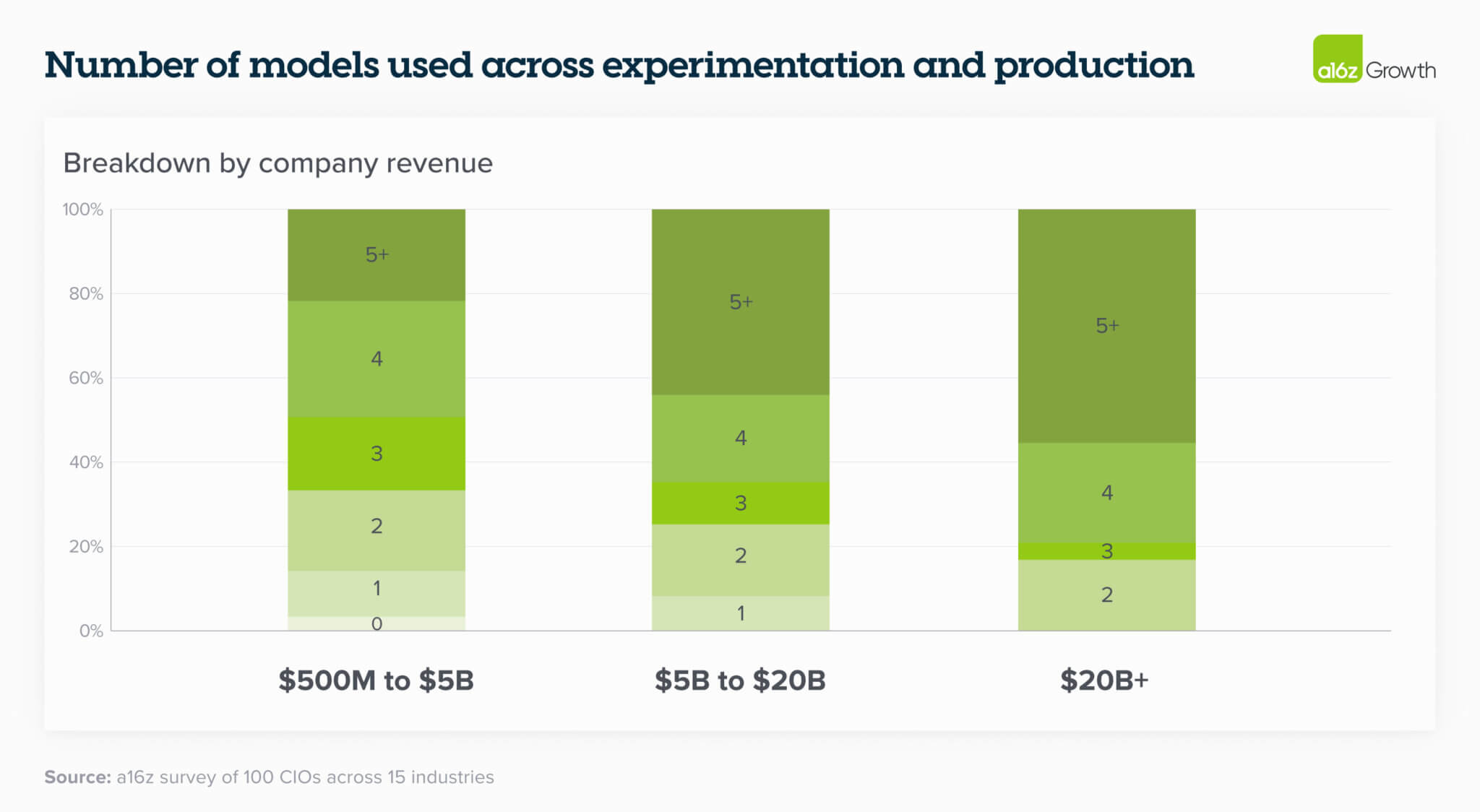

그렇다고 고객의 니즈가 사라진 것은 아니다. 변화했을 뿐이다. 클라우드와 AI에 대한 고객들의 이해도가 높아지면서 오히려 특정 CSP나 단일 AI 모델에 Lock-in되지 않으려는 전략적 태도가 생겨나고 있다.

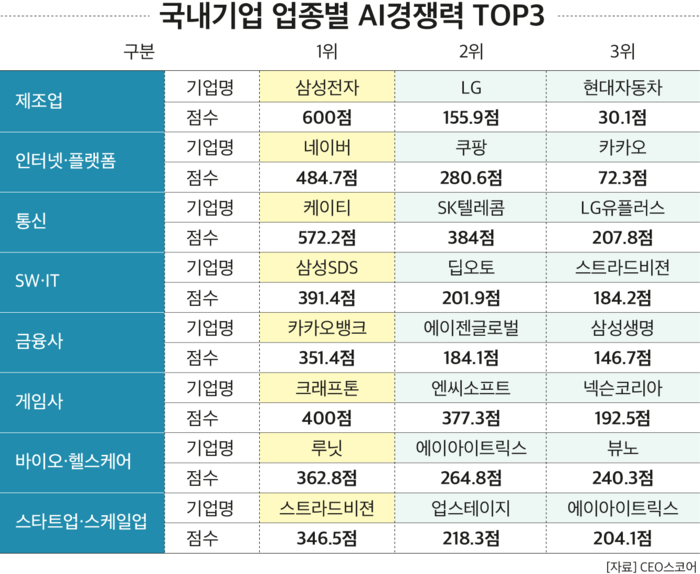

이미 기업의 약 37%가 이미 5개 이상의 LLM(예: OpenAI, Gemini, Claude 등)을 생산 환경에서 사용 중이며, 작년 대비 증가 추이이다. Claude는 코딩, Gemini는 설계, OpenAI는 복잡 QA에 강점이 있다는 것을 기업 CTO들은 너무 잘 이해하고 있기 때문이다.

이 흐름은 클라우드 기반 AI 전략에서 “Vendor Lock-in은 리스크다”라는 공감대가 형성되었음을 보여준다. MSP에게는 또 다른 기회가 생기는 시점이다.

5.3. 기술적인 Gate Keeper로서 진화

결국 MSP는 비즈니스 Gate Keeper에서 기술적 Gate Keeper로 진화해야 한다. 비즈니스적인 편의성을 넘어서 기술적인 편의성을 제공해야 한다는 의미이다. 기존처럼 고객의 SR을 “우리가 대신 해드릴게요”가 아니라

이 방향은 쉽지 않다. 그렇기에, MSP는 자신이 감당할 수 있는 전략을 선택해야 한다. 그 전략은 대형 MSP와 소형 Vertical MSP라는 두 가지 경로로 나뉘게 된다.

6. 기술 기반 대형 MSP의 전략

MSP가 기술적 Gate Keeper로 진화한다는 선언은 그 자체로 의미가 있지만, 그것만으로 충분하지 않다. 현실에서 이 역할을 수행하려면 무엇이 필요한가? 이는 단순한 역량의 문제가 아니다. MSP의 구조 자체가 이 전략을 감당할 수 있도록 바뀌어야 한다. 특히 대형 MSP라면, AI와 클라우드를 통합적으로 운영하고 설계할 수 있는 기술 내재화와 전략 자산을 확보하는 것이 전제된다.

6.1. 기술적 Gate Keeper로서 필요한 역량

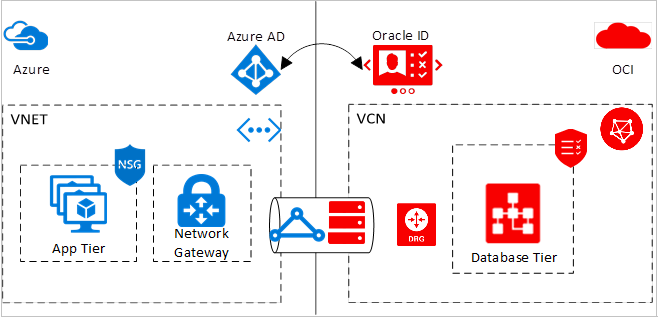

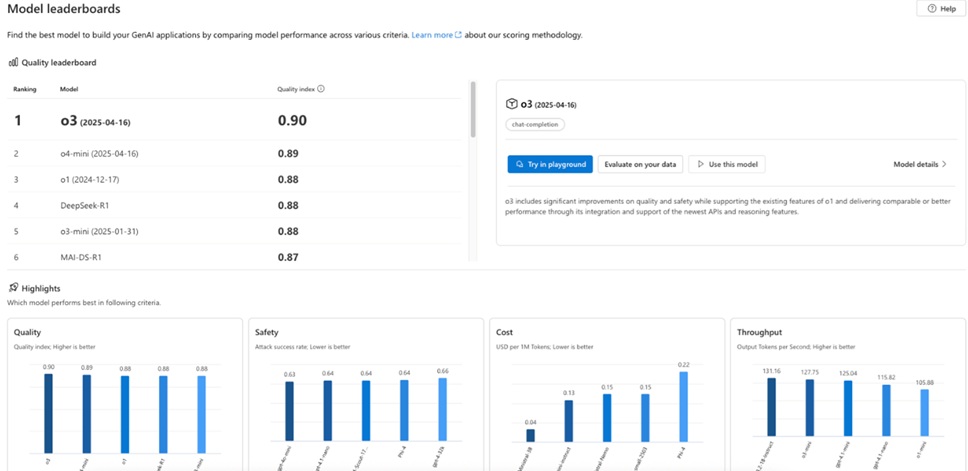

첫째, 오케스트레이션을 수행할 수 있는 능력이다. 고객은 이제 단일 CSP나 단일 AI 모델에만 의존하지 않는다. 다양한 모델과 서비스들을 조합해 사용하고자 하는 니즈가 증가하고 있으며, 그 조합을 기술적으로 설계하고 실행하는 능력은 MSP에게 필수적이다. 오케스트레이션은 단순한 통합이 아니라, API 구조, 응답 형태, 비용 체계, 지연 시간(latency), 데이터 보안 정책 등 다양한 요소를 고려하여 설계되어야 한다.

둘째, 데이터 아키텍처 설계 능력이다. 고객의 데이터를 CSP에 종속되지 않는 형태로 관리하면서도 AI 학습과 실행에 적합한 구조로 설계하는 것이 필요하다. 데이터 레이크, 데이터 파이프라인, 데이터 거버넌스는 모두 MSP가 기본적으로 내재화해야 할 역량이다.

셋째, Agent Builder로서의 역할이다. 업무 단위별로 고객의 AI 활용을 자동화할 수 있는 소형 에이전트를 구성하고, 이를 빠르게 반복 적용할 수 있는 구조를 설계할 수 있어야 한다. 단순히 챗봇을 붙이는 수준이 아니라, AI가 고객의 실질적인 워크플로우 안에서 작동하게 만드는 기획과 기술의 융합이 요구된다.

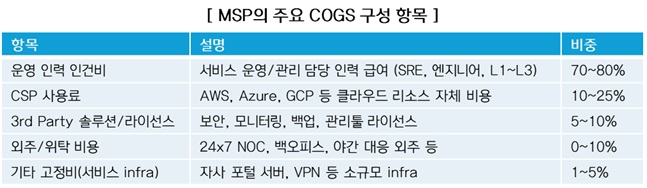

넷째, 비용 최적화를 위한 AI 기반 FinOps 역량이다. AI 시대의 클라우드는 고정비 구조보다 사용량 기반의 과금 체계가 더 뚜렷하게 작동하기 때문에, MSP는 AI 모델 사용량과 성능, 비용 간의 균형을 조율할 수 있어야 한다. 기존의 FinOps가 인프라 비용을 관리하는 방식이었다면, 이제는 AI 호출량, 모델 크기, latency에 따른 비용 구조를 분석하고 최적화하는 전략이 필요하다.

6.2. 중대형 MSP가 나아가야 할 전략

이러한 역량을 갖춘 MSP는 단순한 클라우드 운영 대행이 아니라, 고객의 AI 전략을 설계하고 실행하며 운영하는 전 과정에 개입하는 파트너로 자리매김할 수 있다. 그 전략의 핵심은 다음과 같다.

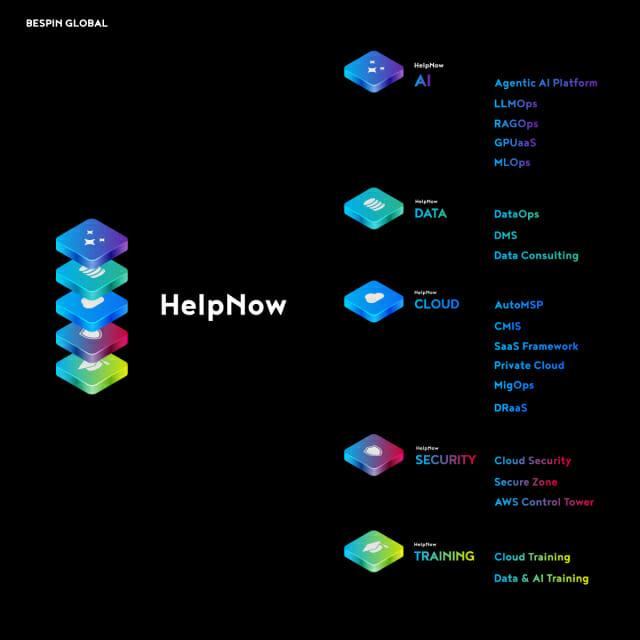

- 기술 자산을 중심으로 한 플랫폼화. 예컨대 베스핀글로벌의 'OpsNow FinOps'처럼 클라우드 자산 가시화 및 비용 최적화를 지원하는 솔루션을 통해, 고객에게 명확한 가치를 전달한다.

- 고객 맞춤형 조합을 구현 가능한 오케스트레이터 역할. CSP, AI API, 고객 내부 시스템을 유기적으로 연결해 실질적인 자동화를 설계하고 구축할 수 있어야 한다.

- Agent Builder 전략을 기반으로 한 산업별 솔루션화. 특정 도메인에 맞는 AI 에이전트를 미리 구성해두고, 이를 템플릿 형태로 반복 활용함으로써 기획과 기술의 레버리지를 극대화한다.

- AI FinOps 기반의 비용 관리 프레임워크 도입. AI 사용량 기반의 과금 체계에서 MSP는 고객의 사용량을 예측하고, 필요에 따라 조정하며, 예산 내에서 최대 효과를 얻을 수 있도록 지원해야 한다.

결국 이러한 전략은 단기적인 외주 개발로는 절대 구현할 수 없는 구조다. 오히려 MSP가 독자적으로 기술 인프라를 구축하고, 장기적인 고객 파트너십을 설계하며, 자체 역량으로 운영할 수 있어야만 실현 가능한 전략이다. 이 방향은 대형 MSP만이 감당할 수 있는 길이며, 그만큼 명확한 투자와 선택이 요구된다.

7. 산업 특화 중심의 Vertical MSP 전략

반대로, 대형 MSP의 구조와 리소스를 갖추지 못한 다수의 MSP는 완전히 다른 전략을 택해야 한다. 기술을 내재화하기 어려운 상황에서 오케스트레이션이나 플랫폼화 전략을 흉내 내는 것은 오히려 리스크가 된다. 따라서 이들에게 실질적으로 가능한 길은 Vertical MSP로의 전환이다. 지금까지 Vertical MSP는 특정 CSP에 친화적인 MSP를 말했지만, 이제는 변화할 때이다.

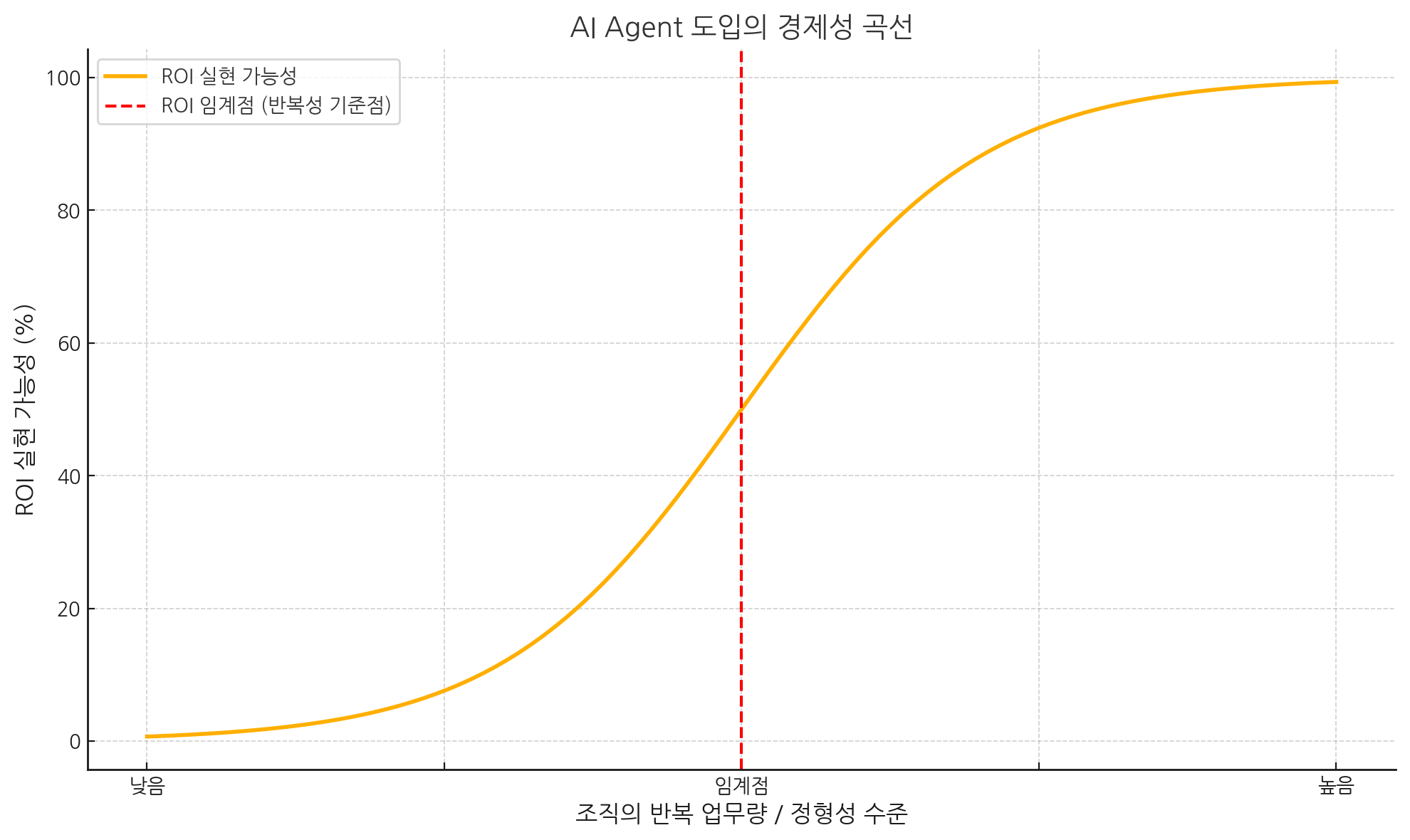

AI시대의 Vertical MSP는 특정 도메인—의료, 제조, 건설, 물류, 교육 등—에 대해 깊은 이해를 갖고, 그 문맥에 맞는 클라우드+AI 조합을 기획하고 구성해주는 사업자다. 이 전략은 기술이 아니라 '문맥 이해력'이 핵심이 된다. AI API나 SaaS는 누구나 접속할 수 있지만, 그것을 현장에 맞게 조합하고, 고객이 바로 쓸 수 있는 형태로 포장할 수 있는 능력은 산업 경험과 도메인 전문성 없이는 불가능하다.

예를 들어, 의료기관을 위한 MSP라면 AI OCR + LLM 기반 문서 분류 + 리포트 자동화 기능을 조합한 '비정형 문서 처리 패키지'를 제공할 수 있다. 제조업을 위한 MSP는 비전 AI + anomaly detection + 생산 공정 모니터링을 하나의 구성으로 만들어줄 수 있다. 중요한 건, 이 모든 구성은 새로운 기술이 아니라, 이미 존재하는 도구들을 고객 문맥에 맞게 '써지게 만드는' 데 있다.

이 전략의 강점은 반복 가능성이다. 일단 현장 맥락에 맞는 패키지를 구성하면, 유사한 고객군에 반복적으로 제공할 수 있고, 유지보수 부담도 낮아진다. 또한 대형 MSP와 기술력으로 경쟁할 필요 없이, '누가 고객을 더 잘 아는가'라는 기준으로 경쟁할 수 있다. 이는 결국 MSP가 기술 기업이 아니라, '문맥 기술 기업'으로 자리잡는 과정이기도 하다.

Vertical MSP 전략은 단기적 생존 전략이 아니다. 오히려 AI가 점점 산업 깊숙이 들어오는 시대에, 가장 강력한 실전형 전략이 될 수 있다. 중요한 건 기술이 아니라 기획이다. 고객이 스스로 구현하기엔 번거롭고, 내부에 역량도 없고, 외주 업체는 맥락을 이해하지 못할 때, 그 간극을 메워주는 존재가 바로 Vertical MSP다.

8. 결론: MSP는 존재 이유를 다시 써야 한다

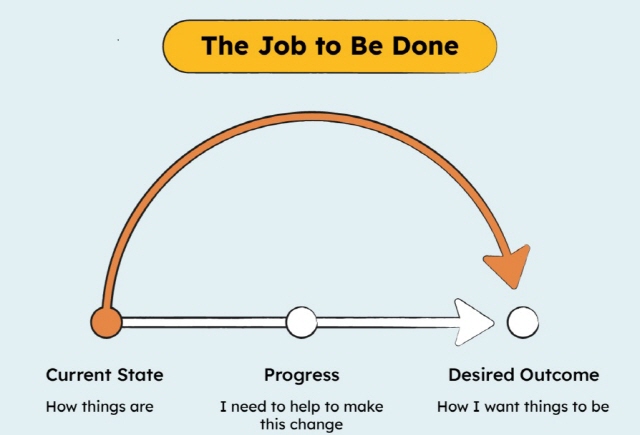

이제 MSP는 질문을 바꿔야 한다. "우리는 무엇을 제공할 것인가?"가 아니라, "우리는 왜 존재해야 하는가?"다. 클라우드가 처음 등장했을 때, MSP는 기술의 진입장벽을 낮춰주는 존재였다. 하지만 그 장벽이 사라진 지금, 과거의 역할은 더 이상 고객에게 가치로 인식되지 않는다.

오늘날 고객은 클라우드를 직접 계약하고, AI API를 직접 호출한다. 더 이상 MSP가 없어도 기술은 사용 가능하다. 그렇다면 MSP는 기술을 대신 써주는 조직이 아니라, 기술을 '써지게 만드는 조직'으로 다시 태어나야 한다. 이는 단순한 기술 외주업체나 운영 대행 업체에서 벗어나, 고객의 전략적 파트너로 진화해야 한다는 뜻이다.

이 글에서 제시한 두 가지 전략—기술 기반의 대형 MSP와 도메인 특화의 Vertical MSP—는 그 변화에 대한 실질적 대답이다. 두 전략은 상호 배타적이지 않지만, 동시에 하나의 조직이 모두 수행할 수도 없다. 따라서 MSP는 자신의 위치, 역량, 시장을 명확히 진단하고 방향을 선택해야 한다.

무엇보다 중요한 것은, 중간은 없다는 것이다. 기술 내재화 없이 오케스트레이션을 흉내 내거나, 도메인 이해 없이 패키지를 구성하는 전략은 오래가지 못한다. 진짜 전략은, 고객이 무엇을 필요로 하는지를 정확히 이해하고, 그것을 기술과 문맥의 조합으로 구현해내는 것이다.

AI 시대는 MSP에게 또 한 번의 기회를 주고 있다. 다만, 이번에는 과거와 같은 리셀링이나 인력 파견 모델로는 응답할 수 없다. 존재 이유를 새로 써야 할 시점이다. 그리고 그 이유는, 고객보다 앞서 기술을 읽고, 고객보다 깊이 맥락을 해석할 수 있는 MSP만이 쓸 수 있을 것이다.

Comments List

We place your business directly in front of people already searching for what you sell - and it's live within 24 hours.

Would you like me to show you a quick demo?

We can position your brand above competitors within 24 hours - no waiting, no complicated setup.

Would you like to see a sample?